重要なお知らせ

- 2024.04.04大学

- 2024.03.15大学

- 2024.02.07大学

NEWS

ニュース

- 2024.04.18人間学部

- 鶴見国際交流ラウンジ×人間学部生 「多文化共生交流会」を実施

- 2024.04.18国際交流

- BGU BOOKLET English Ver.が完成しました!

- 2024.04.17卒業生の方

- 2024年度 文京学院校友会・各同窓会総会のご案内

- 2024.04.17学校法人文京学院

- 文京学院大学女子高等学校が「DXハイスクール」として採択されました

- 2024.04.15大学院

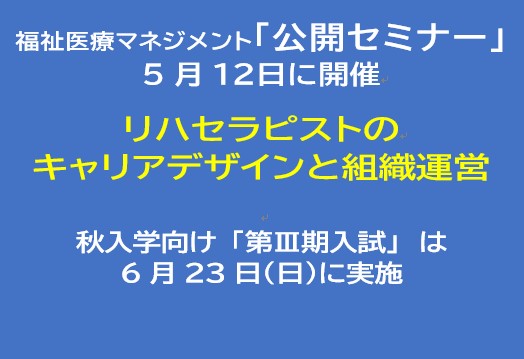

- 5/12(日)第1回公開セミナー&大学院説明会開催!

- 2024.04.01大学

- ニュースリリース 「学校法人文京学院は2024年度、創立100周年を迎えます」を配信しました

- 2024.04.18人間学部

- 鶴見国際交流ラウンジ×人間学部生 「多文化共生交流会」を実施

- 2024.04.10人間学部

- 2023年度 人間福祉学科 介護福祉士国家試験についてのご報告

- 2024.04.09大学

- 2024年4月8日 『みんなの教育技術』 掲載 小泉博明名誉教授の記事が掲載されました

- 2024.04.08大学院

- 【看護学研究科】2024年度院生募集・9月入学特別入試(6月実施)のご案内

- 2024.04.04大学

- 台湾東部で発生した地震について

- 2024.04.01学校法人文京学院

- 2024年4月1日 学校法人文京学院は創立100周年を迎えました

- 2024.03.15大学

- 文京学院大学における学部・学科の再編について

- 2024.02.07大学

- 赤松良子元教授ご逝去に関しての追悼文

FUCULTY

学部・学科

FEATURES

特徴ある取り組み

文京学院大学は、地域に根ざす大学として、大学の知見を社会に貢献するプロジェクトを多く展開しています。加えて、オリジナルプログラムを通してのグローバル人材育成や、一人ひとりに寄り添ったキャリア支援、五街道ウォークやてっぺんフォーラム委員会などの学生委員会もメディアに取り上げられるなど社会的な評価を頂いています。

文京学院大学は教育理念「自立と共生」を根源とする先進的な教育環境を整備し、現在は、東京都文京区、埼玉県ふじみ野市にキャンパスを設置しています。

外国語学部、経営学部、人間学部、保健医療技術学部、大学院があり、学問に加え、留学や資格取得、インターンシップ、学生委員会など学生の社会人基礎力を高める多彩な教育を地域と連携しながら実践しています。