医療の未来を紡ぐ

人間力のある臨床検査のプロフェッショナルへ

学科紹介

臨床検査技師は、病気の早期発見、診断、治療法選択、経過観察など、診療に必要な病態情報を提供する「臨床検査の専門職」です。現代の臨床検査技師には正確な検査実施、検査結果報告以外に、コミュニ―ケーション能力、高度化する医療に順応する力が求められています。

本学では前身の専門学校からの実績を生かし、時代のニーズに合った教育を提供できるように心がけています。臨床検査分野における専門知識や最新技術の修得だけでなく、医療人としての内面を育てるプログラムを用意しています。学びを止めず、他者を思いやる心をもち、未来の医療を支える、臨床検査のプロフェッショナルとなる人材の育成を目指しています。

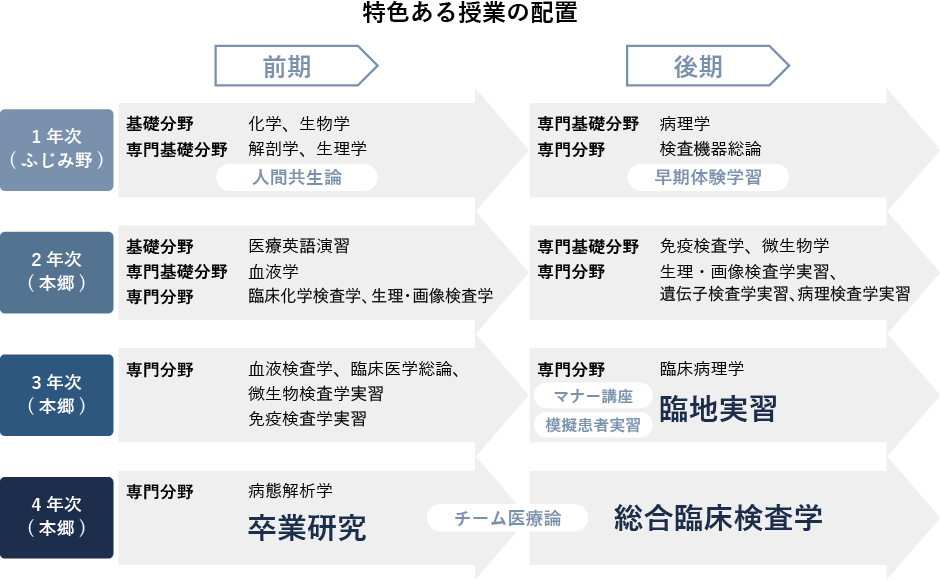

臨床検査学科での学びの概要

1年次はふじみ野キャンパスで、2~4年次は本郷キャンパスで学びます。

カリキュラムの特色

「共生」の倫理

1年前期の「人間共生論」は本学に入学したすべての1年生が履修する特別科目です。学生は倫理観や他者を理解する姿勢を身につけます。

大学病院での早期体験学習

1年後期には埼玉医科大学総合医療センター検査部を見学しながら臨床検査技師の仕事の説明を受けます。現場を知ることにより、2年次から始まる専門科目が実際の検査にどのように結びつくかをイメージできるようになります。

3年次の臨地実習前には、社会人としての素養を学ぶためのマナー講座と、患者さんに対する態度やコミュニケーションスキルを習得する模擬患者実習を実施しています。

3年後期には、大学病院や地域の中核をなす総合病院で臨地実習を行います。学生は少人数に分かれて、10月から1月まで指定された病院の検査部の各部門を回りながら病院でしか得られないことを学んでいきます。

4年前期には7つある研究室のいずれかに所属して、卒業研究を行います。ここでは、単なる知識ではなく、それをもとにした問題解決能力を高めていきます。卒業研究発表会に向けてプレゼンテーション能力も高めます。

4年次には学部横断的な授業としてチーム医療論Ⅰが設けられています。この授業では、さまざまな視点をもつ多くの職種が連携をとることによって、患者さんへのよりよい治療が実現することを学んでいきます。

4年次には、国家試験に直結する多くの講義があり、自然に国家試験対策ができる学習環境になります。定期的に模擬試験があり、学習方法・ペースについて学生一人一人がアドバイスを受けます。4年生のアドバイザーは、卒業研究の所属研究室の指導教員が担当しており、親身になって年間を通じてのサポートにあたっています。

大学の授業は高校までの授業スタイルから大きく変わります。学習内容が多く、授業後の復習など自ら学習する習慣を確立することが重要となります。授業担当教員やグループ別のアドバイザー教員のフォロー以外にも、正課外教育として学習サポート制度とグループ学習を導入しています。

先輩である大学院生に希望する科目の疑問点を教えてもらうことができます。学内で行う家庭教師のような制度で、学部生は誰でも無料で利用できます。

グループ学習

本学科ではグループアドバイサー制を採用しており、1学年を6人~7人ずつのグループにわけ、1~3年が同じグループに所属します。4年生は研究室の教員のグループに所属します。

同じグループのメンバーと一緒に勉強し、授業の重要なポイントを確認したり、疑問点を共有し、お互いに教え合ったりします。多学年合同のグループ活動もあり、1~4年生が集う交流会などを通じて、まずは同じグループの先輩と仲良くなれると思います。授業でわからないことがあっても気軽に先輩に相談できるようになります。また、グループの先輩からグループ以外の先輩を紹介してもらうなど、ネットワークを広げることができ、「国家資格取得」という同じ目標を共有する仲間をたくさん作ることができます。

大学を卒業して、臨床検査技師国家試験に合格した学生は全員が就職しています。

また、臨床検査学科では毎年2月に各分野で活躍している卒業生を招いて、就職先を考える機会として進路指導ガイダンスを行っています。どの学年の学生も参加可能で、卒業生の輝いている様子を間近で見られることから毎回好評を得ています。進路指導ガイダンスは定期的に開催しているため、先輩からの経験談や就職に関する情報をたくさん得ることができます。

充実した実習

化学実習(無機・有機)【1年後期】

化学実験の基礎を学び、これから必要になる実験の基盤を身につけます。

生化学実習【2年前期】

生体成分の性質と機能を理解し、臨床検査法の基本を学びます。

生化学実習では生命現象を理解するために、糖質・脂質・タンパク質を中心とした生体成分の種類、構造などの性質とその機能について学びます。

薄層クロマトグラフィー、ゲル濾過クロマトグラフィーや血清蛋白電気泳動法などの分離分析法、分光光度計を用いた呈色物質の測定および酵素活性測定など、生化学領域で必要とされる実験手法を習得し、正確な検査値を提供する技術を身につけます。

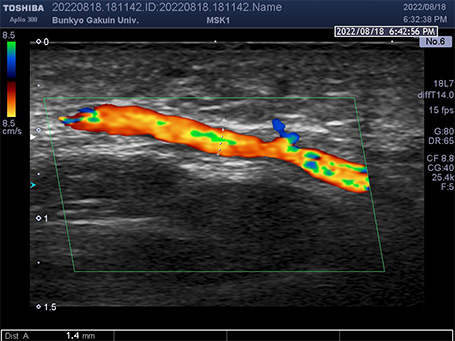

生理・画像検査学実習Ⅰ・Ⅱ【2・3年】

検査装置を患者さんに直接装着し、電気的な信号や超音波などを使って、生体情報を集めるための手技を習得します。

最新の超音波検査装置、心電計、脳波計、筋電計、呼吸機能検査装置を使った実習です。患者さんを模した人形を使ったシミュレーション実習だけでなく、学生本人や学生同士の検査を行うことで、技術の定着を図っています。特に超音波検査装置は豊富にあり、一人一人が機器を操作する時間を十分にとっています。心電図(写真左)、心音図、腹部超音波検査(写真右)では人形モデルを有効に使って、理解を深めています。

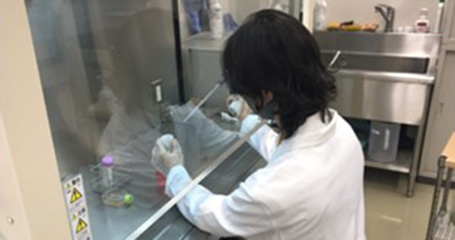

微生物検査学実習【2・3年】

感染症の犯人は誰だ!? 無菌操作や滅菌操作の技術と知識を身につけます。

感染症を起こしている可能性のある患者さんの検体から、栄養の入った寒天培地を使って、検体に存在している微生物を培養し、病原菌の有無を確認する検査の実習です。

2年後期で行う微生物検査学実習Ⅰは、大腸菌やブドウ球菌など、あらかじめ正体が分かっている菌を培養し、その発育の様子を観察する基礎的実習です。3年で行う微生物検査学実習Ⅱでは、未知の検体を培養し、感染している菌の同定や、検出された菌に対する有効な薬剤を探すなど臨床現場に類似した応用的実習を行います。

臨地実習【3年後期】

臨床の場で疾患・治療と直結した知識や技能を身につけ、臨床検査技師の職能を理解します。患者さんの気持ちに気づくことも重視して実習を行います。

3年前期までに学内で習得した知識・技術を持って、病院検査部の各部門を回り、実習を行います。1人~数人までの小グループに分け、32臨地実習病院(2022年度)に配置され、病院の臨床検査技師より医療現場での実習指導を受けます。(シラバス抜粋)

詳しくはこちら

卒業研究【4年前期】

新知見を得るための論理的思考能力と問題解決能力を伸ばします。

医療分野を含む自然科学の世界には、まだ分かっていないことや、今は正しいとされていてもいつか覆されるかも知れないことが沢山あります。卒業研究では、臨床または研究の現場で将来遭遇しうる様々な問題に対して、いかに考え、どのような手順で動くべきかを、日々の実験の立案・実施と結果の記録・解釈を積み重ねることで学んで行きます。

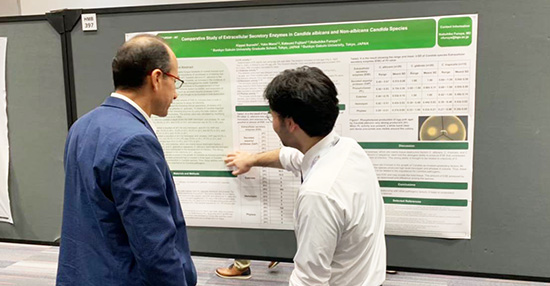

卒業研究の一番の目的は論理的思考能力と問題解決能力を伸ばすことにありますが、その研究の産物として、しばしば大きな新知見も得られます。学内の最新の教育研究機器を活用しつつ、そこに学生個々の気づき、努力が組み合わさって、最前線の研究成果につなげています。卒業研究の成果を自ら専門的な学術集会で発表することも奨励しています。

4年生の発表例

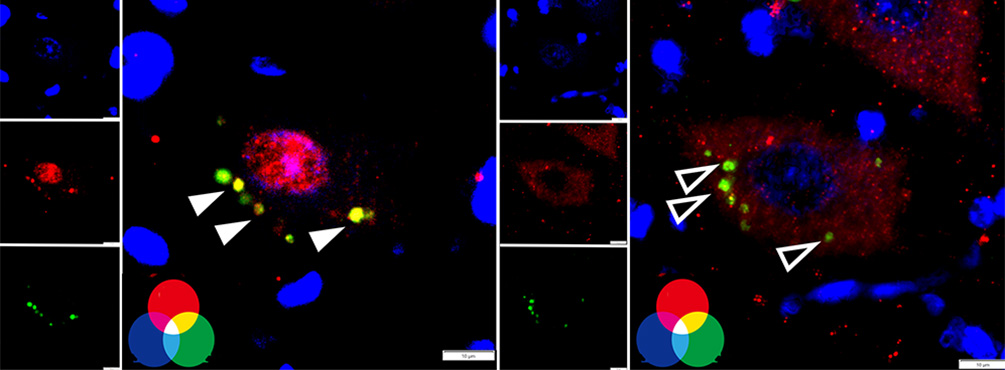

●病理研究室

筋萎縮性側索硬化症(ALS)だけに見られる、Bunina小体と呼ばれる異常構造物について、次のような学会発表をしました。

Bunina 小体の laser microdissection-質量分析による構成タンパク質の探索(第57回日本神経病理学会総会学術研究会, 弘前, 2016, 「学生優秀ポスター賞」受賞)

Bunina小体のマイクロダイセクション-質量分析から得られた候補蛋白の免疫組織化学と二重免疫蛍光標識による絞り込み(第63回日本神経病理学会総会学術研究会, 京都, 2022)

ALS脊髄前角細胞の三重蛍光像(青, 核; 緑, 既知のBunina小体構成タンパク質CysC; 赤, 候補タンパク質A〈左〉およびB〈右〉)。矢頭, Bunina小体; 候補タンパク質とCysCの局在が重ならない場合は緑、重なる場合は黄に見える。候補タンパク質BはBunina小体に局在していないが、候補タンパク質AはBunina小体に局在しており新たな小体構成タンパク質と考えられる。

多職種で連携する医療に向けた学び

臨床検査概論(1年)

臨床検査概論では、臨床検査学科における4年間の学びの概要を学修します。カリキュラムの概要、ノートの取り方、図書館の活用方法、新型コロナウイルス感染症と新しい生活様式などの学生生活に必要な基本的内容から、臨床検査技師に必要な接遇、コミュニケーションとプレゼンテーション、専門分野の概要(生理学、生化学、微生物学、解剖学、病理検査学、免疫学・輸血学、血液学など)、そして臨床検査の歴史、臨床検査技師の使命と活動分野を学びます。さらに、臨床検査学科の先輩の経験談を聴講する機会もあり、4年間でどのように学びを深め、どんな社会人を目指すかを考える第一歩となります。

チーム医療概論(3年)

チーム医療概論では医師、看護師、薬剤師など多様な医療従事職に携わる講師をお招きし、各職種の職務内容を学んでいます。更に、医療人としての倫理観と相手を尊重する姿勢を養います。また、栄養サポートチームや糖尿病ケアチームといった医療チーム構成員としての臨床検査技師の果たす役割、重要性を理解し、適切にコミュニュケーションする能力を向上させます。患者さんと共に同じ目標に向かう多職種連携について理解を深めています。

チーム医療論I(4年)

理学療法学科、作業療法学科、看護学科、人間福祉学科ソーシャルワークコースおよび臨床検査学科の5学科の学生が、各専門職の立場で、症例に向き合います。4年間で学んだ知識を生かし、協働してディスカッションを行うことにより、各専門職の専門性および役割・機能を理解し、多職種連携の重要性を実践的に学ぶ機会となります。さらに、間近に迫った卒業後の将来を見据え、チーム医療の一員として活躍できる臨床検査技師になる心構えを養います。

保健・医療・福祉系学生交流合同セミナー(1-4年)

保健・医療・福祉系学生交流合同セミナーは、慶應義塾大学薬学部が主催し、東京都立大学健康福祉学部、文京学院大学保健医療技術学部が共催する多職種連携学習プログラムです。これまで、およそ10年間本学部が共催して実施しています。このセミナーでは全国の保健、医療、福祉を学ぶ学生が集まります。異なる視点をもつメンバーで一つの事例を話し合うことで、交流を広げる楽しさがあります。

臨地実習(3年)

このほかに臨地実習でも実際の多職種連携を学びます。

臨地実習

特色ある学習サポート、充実した教育環境、国家試験対策

特色ある学習サポート

- ●グループアドバイザー制度

- 臨床検査学科ではグループアドバイザー制度を導入しています。一つの学年を6~7名ずつのグループに分け、入学直後から研究室に配属されるまで、一人の教員が継続してサポートする制度です。卒業研究が行われる4年次は、研究室の教員がアドバイザーを務めます。つまり、一つのグループには1~4年合わせて25名程度の学生が所属することになります。

アドバイザーは、学習、学生生活など、困ったことがあればいつでも相談に応じます。全学的な取り組みの一環として定期的な個人面談も行い、アドバイザーと学生との距離を縮めています。 - ●グループ学習

- 同じアドバイザーグループに所属する学生同士で、授業の予習・復習の一部を行う時間を設けています。勉強は一人で行うことも大切ですが、時にはグループで議論したり、疑問を共有し、互いに教え合ったりすることで、内容の理解だけでなくグループメンバーとの絆も生まれます。メンバー全員が、最終的には国家資格を取得するという共通の目標をもっていますので、互いに励まし合い、支え合いながら日常から勉強し、プレッシャーに立ち向かい、諦めずに進む気持ちを育みます。教員も全力でサポートします。

- ●複数学年合同グループ学習

- 先輩と後輩のつながりも重要です。複数学年が顔を合わせる合同グループ学習の時間もあります。学年が上がったら、グループでの交流で、後輩に対して勉強面や生活面の相談にのります。自分の背中を後輩が見ているという意識をもつことにつながります。逆に学び始めの学生は、先輩の姿を見て刺激を受けます。横のつながりだけでなく縦のつながりという人間関係の輪を広げ、学生生活をより充実したものにしましょう。

- ●「学習サポート」制度

- 国家試験対策や授業フォローのため、大学院生による「学習サポート」という制度があり、少人数を対象にした対面またはオンラインの個別指導を実施しています。試験の前だけでなく、普段から授業の疑問点や勉強方法を教えてくれます。4年生にとっては、国家試験の受験経験がある大学院生から国家試験対策についてリアルな勉強方法を伝授してもらうことができ、心強い味方も増えます。

充実した教育環境

対面授業に加えてオンラインのツールも活用した教育を行っています。学生は、授業で生じた質問などを、チャット機能を使って担当教員に質問することができます。

また、授業のない時間や放課後に自己学習するための場所が複数あります。静かに学習したいときは空いている教室を使い、複数人で学習したいときはラウンジを利用できます。臨床検査学科が主に利用するラウンジには、専門科目の教科書・参考書が、いつでも参照できるように置かれているほか、PCとプリンターも設置されており、効率よく学習することができる環境です。

より専門的な教育、研究の設備については研究室紹介、整っている教育・研究環境を参照して下さい。

国家試験対策

学生に寄り添いながら学科一丸となり、国家試験合格を目指します。

- ●総合臨床検査学

- 臨床検査技師として働くために学ぶべき内容は、非常に多く、多岐にわたります。1年生から様々な科目を履修して、次々と学ぶ内容を積み重ねていきますが、国家試験受験前には、それまでに学んだ内容をまとめ、知識のつながりを意識しなければなりません。4年次の「総合臨床検査学」では、国家試験に関わる科目を復習しながら、総合的な学力を身につけることを目的にしています。後期になると、2~3週間ごとに国家試験の模擬的な試験を受け、自分の苦手分野を把握し、教員からのサポートを受けながら国家試験合格を目指します。

- ●研究室でのサポート体制

- 卒業研究期間は、4年生が研究室の教員と最も身近に接します。この間に、配属研究室単位で、教員が学生一人一人の学習計画と達成状況を把握し、指導と助言を行っています。同じ研究室の大学院生から個別指導を受ける学習サポート制度を利用する4年生もいます。

- ●研修生制度

- 大学を卒業しても、残念ながら臨床検査技師国家試験に合格できなかった場合、資格取得のために、さらに学力を向上させる必要があります。研修生制度は、そのような卒業生をサポートするためにあります。研修生になると、在学生と同様に図書館などを利用でき、すべての授業で学び直したり、学内で行われる模擬試験を受験することができます。

研究室紹介、整っている教育・研究環境

研究室紹介

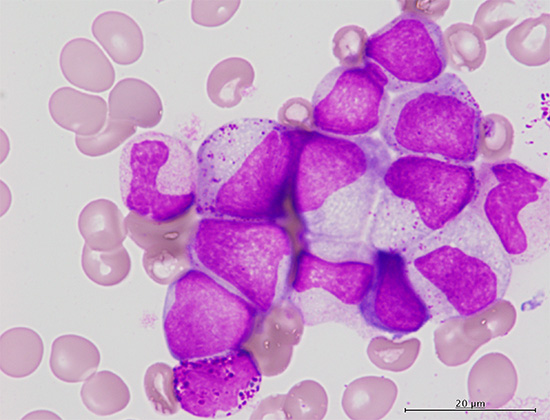

血液研究室

研究テーマ

- 血液細胞を用いた研究

- 凝固線溶検査を応用した研究

- 新規生理活性因子の探索研究

血液研究室では臨床へ還元できる研究成果を上げることを目指し、主に血液細胞を用いた研究を行っています。

生体内の様々な謎に興味をもち、抱いた疑問を解決していく力、物事を多角的な面から考える力をつけることを目標としています。

検査管理研究室

研究テーマ

- 顔側面部近赤外光計測装置を用いた種々条件による唾液分泌量と顔側面部血液量との関係の検討

- 臨地実習前後の学生のスキル、知識およびモチベーションの変化に関する検討

- Clostridioides difficile BAI/NAP1/027型の増殖抑制に関する研究(東邦大学医学部との共同研究)

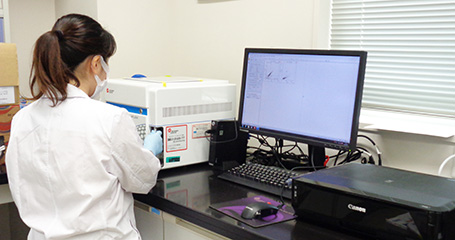

学内での卒業研究は自動分析装置を用いた検討、尿を試料とした研究をテーマとしています。

学外での卒業研究は日本医科大学大学院医学研究科生体統御科学分野および薬理学分野で指導を受けています。

生理研究室

研究テーマ

- 呼吸機能検査

- 循環機能検査

- 睡眠検査

コロナ禍で、持続可能な新たな生理検査法の開発を目指しています。

また、人を対象として現実の検査を行う研究で、倫理的な配慮を踏まえた優しい検査を行う力の獲得を心がけています。

学生同士の対話を重視しています。

目的意識をもって、自ら考え、自分の言葉で表現し、仲間と交流して、本質を追求していく実践力が本研究室の指針です。

病理研究室

研究テーマ

- 変性疾患、腫瘍性疾患、炎症性疾患の病因・病態の検索

- 正常の解剖組織学的構造の再検討

- 組織標本作製のための技術開発

病理研究室は、厚切り (≥ 0.5 mm) 組織標本作製、大割組織標本作製、多重標識 (2重免疫染色、5重免疫蛍光、更に銀染色との重ね合せ)、デジタル顕微鏡標本(バーチャルスライド)の作製と解析などの方法・技法を得意としています。これらを組み合せて用いることで研究を進めています。

微生物研究室

研究テーマ

- 感染症の病原因子の探求

- 感染症の治療戦略

- 遺伝子学・分子生物学解析

- 薬剤耐性菌の薬学的研究

- 感染制御

これらのテーマを基に日々研究に勤しみ、4年次の卒業研究では研究の初歩を、大学院への進学時には知識と技術、何より考察力を養います。

大学院生は日本にとどまらず、海外での発表へも挑戦し活動的な研究室です。

また、英文での論文執筆を最終目標としています。研究室生も多く、家族的な環境で協力しあいながらライバルとしても切磋琢磨しています。

大学院生における海外での学会発表(San Francisco;USA)

免疫研究室

教員: 福田誠 准教授

研究テーマ

- 感染症や発がん機構などの生体反応について

- 感染症における病態解析と抗原検査と抗体検査の検査系の開発と調査・研究

- 各種検出系の開発・研究

研究代表者は、2022年4月に着任し、現在、研究室の立ち上げを行いながら、講義・実習等の教務活動と学生の研究指導などの研究活動を行なっています。

臨床生化学研究室

研究テーマ

- 多発性骨髄腫の病態解明に向けた糖鎖解析

- エクソソームを介した細胞間情報伝達の解明

- 薬剤アレルギー発症メカニズム解明とその検査法の開発

- 敗血症のバイオ―マーカー探索

臨床生化学教室では新たな検査法開発のための病態解明や、侵襲性の低い診断法の開発をテーマとした研究を行っています。

将来、自ら調査研究を実施し、問題を解決する能力を身につけることを目標とし、日々実験に勤しんでいます。学部4年生には国家試験対策も実施し、配属された学生からは好評を得ています。

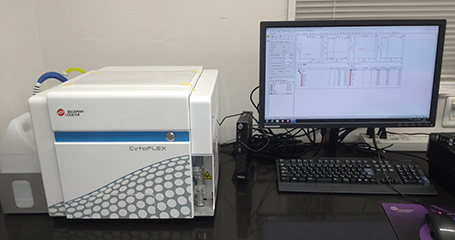

整っている教育・研究環境

本学では、教育用・研究用機器の整備にも力を入れています。

- フローサイトメーター

- 一つ一つの細胞の大きさや内部構造、および細胞表面分子を解析する装置です。

研究にも幅広く利用されていますが、臨床検査では白血病の診断や治療の評価に用いられる重要な装置です。

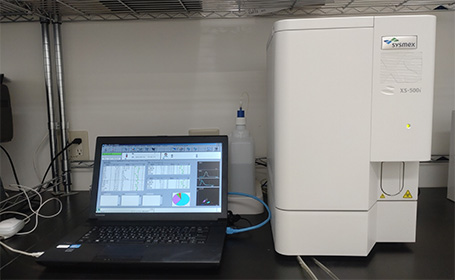

- 自動血球計数装置

- 血液中の各種血球数を測定することを「血算」と呼んでいます。

この血算は自動血球計数装置によって測定されており、ごく少量の血液で多項目を測定できるため、臨床検査の正確性と迅速化に大きく貢献しています。

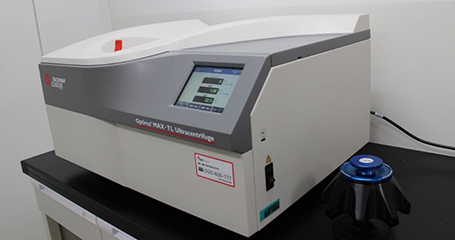

- 超遠心機

- 血液や体液中の10nm程度の非常に小さな粒子を分離します。実際にはLDL, HDLなどの脂質の検査や細胞間の情報伝達を行うエクソソーム分析などに応用しています。

- リアルタイムPCR装置

- 細胞内外に存在する目的の遺伝子量を測定する装置です。コロナウイルス感染拡大で有名になったPCR検査ですが、この装置を用いて行われています。

- マルチプレートリーダー

- 患者さんの負担を軽減するため、微量な試料も高感度に測定できる検査法の開発が進んでいます。この装置では、色の濃さ、蛍光や発光の強さを測定できます。この機器を利用することにより、利用に制約のある放射性同位元素利用しなくても、さまざまな検査が可能になります。

- 超低温ストッカー

- 研究で使用する接着細胞や浮遊細胞を-150℃で保管する機器です。タンパク質の変性を抑制し、長期間の細胞の保管が可能で、実験に利用するさまざまな細胞をストックしています。

- 細胞培養室

- ヒトなどから得られた細胞を用いての研究では無菌操作が必須であり、作業のためのスペースを無菌にするクリーンベンチや、細胞を育てるためのCO2インキュベータ、倒立顕微鏡などが配置されています。

- 生化学自動分析装置

- 医療機関での日常検査は自動化されています。本学科には医療機関で利用されている小型の生化学自動分析装置が備えられています。生化学自動分析装置は試料・試薬の分注、反応液の攪拌・加温、および吸光度の計測が自動で行われ、10数分後に測定結果を表示します。

- 超音波検査装置

- 超音波装置には体表用12MHzリニアトランスデューサが備えられています。このトランスデューサにより超音波検査でまだ十分に評価されていない体内の領域を、探索していくことができます。また、オシレーション法による呼吸インピーダンス測定装置もあり、被検者が普通に呼吸する間に肺の状態を調べることができます。

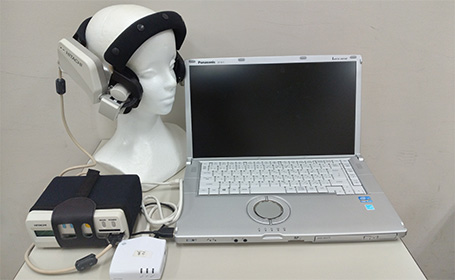

- シールド室

- シールド室が設置されています。生体が発する電気信号の多くは非常に微弱であり、身の回りにあるスマートフォンなどが発する電波の影響を受けます。シールド室では、これら影響を排除し微弱な電気信号をキャッチする脳波検査や終夜睡眠ポリグラフ検査をすることができます。

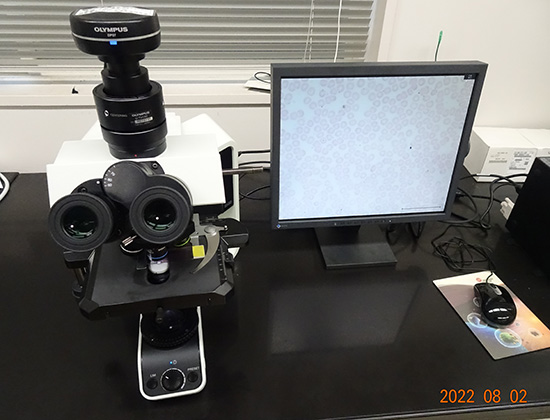

- 顕微鏡

- 血液塗抹標本や組織標本を観察します。細胞の形態的な特徴を観察し鑑別することにより、疾患を系統的に捉えて診断に役立ちます。

100倍の対物レンズ(総合倍率1000倍)もあり、細胞の詳細な観察ができます。モニターで確認し付属のカメラで撮影も可能です。

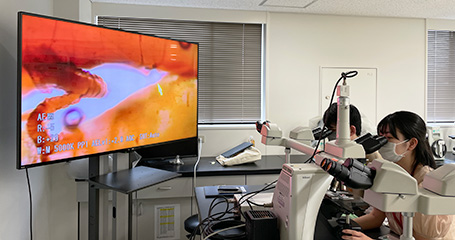

- ティーチング顕微鏡

- 病理学・血液学の学習・研究に最も重要な道具の一つは、顕微鏡です。本学は、国内最高水準の教育用顕微鏡機器を揃えています。

顕微鏡実習室には、5人用のティーチング顕微鏡が設置され、教員が見ている顕微鏡像と全く同じ像を、学生4人が同時に観察できます。さらにこの顕微鏡にはビデオカメラと大型8Kモニターが接続されており、顕微鏡を直接のぞいていない学生にも、顕微鏡像と同様の高画質像が大画面でリアルタイムに共有されます。

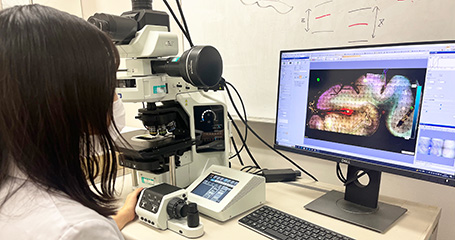

- バーチャルスライドスキャナー

- 本学には、顕微鏡標本を3次元的に撮像しデジタル(バーチャルスライド)化する特殊顕微鏡(バーチャルスライドスキャナー)と、その画像を各自のスマホ・タブレット・PCのウェブブラウザで表示するための専用サーバーがあります。バーチャルスライドスキャナーは、明視野顕微鏡像だけでなく、5重蛍光顕微鏡像(写真)を観察・撮像することができます。実習用顕微鏡標本をいつでもどこでもオンライン観察できるよう、バーチャルスライド化を進めています。

- 実習用顕微鏡

- 病院でも使用されている解像度の顕微鏡が、本郷キャンパス・ふじみ野キャンパスそれぞれに、定員分(1学年)あります。全員が同時に顕微鏡を使い充実した実習ができます。

臨床検査学科の沿革と社会への貢献

臨床検査学科の沿革は60年以上前に遡ります。1959年4月 、衛生検査技師(当時の名称)養成所として厚生大臣の第1回指定認可を受け、文京女学院医学技術者養成選科を開校しました。以来、2008年に文京学院大学医学技術専門学校を閉校するまで、国家試験合格率で全国トップレベルを維持してきました。開校当初から数多くの臨地実習先にお世話になってきました。2006年に開設した現在の保健医療技術学部臨床検査学科、そしてストレートで2010年に開設した大学院保健医療科学研究科に襷はつながれました。

専門学校時代を含め、これまでにおよそ4000人(2022年度)以上の卒業生を輩出し、本学出身者は臨床検査分野にて多くの実績を培い、社会に貢献し、医療の現場や医療関連企業で活躍しています。これまで受け継がれてきた本学の歴史の重みを鑑み、これからの未来へと継承していきます。

臨床検査技師国家試験合格率

2022年3月卒業生の国家試験合格率は86.5%で全国平均の86.4%を上回りました。